車椅子ユーザーを含むダンサーによるダンス公演が2018年3月3日(土)・3月4日(日)に吉祥寺シアターで上演される。振付を担当するのは、近年、振付家として活躍めまぐるしい平原慎太郎。今年5月には、大植真太郎、森山未來らと3人での『談ス』全国ツアーがが予定されており話題となった。

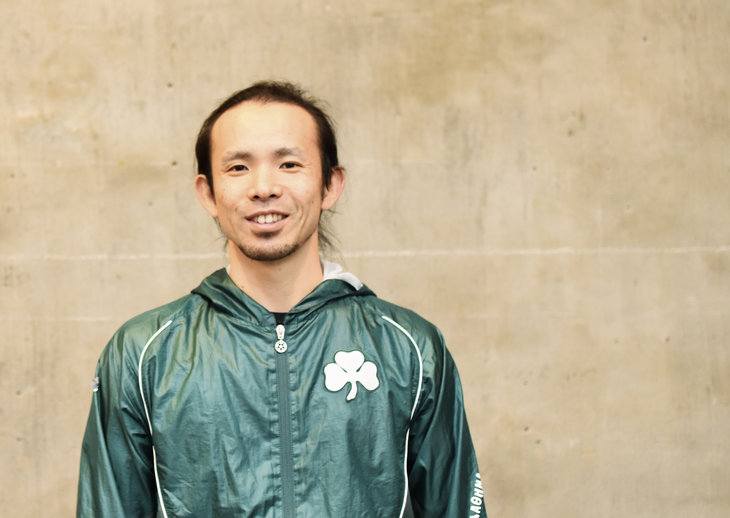

コンドルズ、劇団イキウメ、小林賢太郎などの作品に携わってきた平原だが、今回は初めて、車椅子ユーザーを含むダンス・カンパニーの振付に挑戦する。ダンスとは?身体とは? 作品創りへの思いを聞いた。

身体の動きが、僕の想像をこえているはず

――車椅子のダンサーなどへの振付は初めてですね。なぜ取り組もうと思ったのですか?

まずこの企画を聞いた時に思ったことは、まったく自分のキャパシティにない振付けをしなきゃいけないな、ということです。車椅子のダンサーさんが普段どんなトレーニグを積んでいるのか想像できないし、ダンスに限らず日常生活でさえもどんな動きをしているのかが分からない。稽古を始める前から、どういう体の動きが可能なのか、僕が想像することと現実の間にとてもギャップがあるだろうなと感じていました。そもそも車椅子の方に限らず、体で表現する以上、普段どんな動きやトレーニングをしているのかというのはすごく重要なんです。これまで車椅子の方に振付けをしたことがなかったので、きっとその身体の動きは、僕の想像の範囲を越えているんだろうなと予感していました。

だからこそ、自分にないものを得られるだろうという期待があります。自分がどうものを創るのか楽しみだし、きっとこれまでとは違う作品になるでしょう。

――『カブリエル』とはどんな作品でしょう。

見た目から得られる情報ってとても大きいですよね。青ノリやソースがかかってないお好み焼きを見ると「味が薄そうだな」と感じたりするでしょう。同じように、車椅子の方が階段の前でたたずんでいると、勝手に「昇れないのかな」と思っちゃったりする。見えていることだけで表面的に判断するのはよくあることです。それを極論まで突き詰めて、自分の体をかえりみてみたかった。だからタイトルの『カブリエル』には「被る(かぶる)」という意味も込められていて、頭から何かをかぶったりマスクをしたりすることで隠されるものがあり、見た目から得られる情報が変わってしまう。また、頭に何かをかぶることは、大事な部分を守るという行為でもあります。「被る」=表層的・表面的になることだなというイメージもありました。だから舞台では、何かを被ったり、舞台を覆ったり、頭と頭を使った動きをしたいと考え中です。

――「被る」ということに加え、タイトルは大天使ガブリエルもイメージされているそうですね。

日本の神様は八百万(やおよろず)なのに対して、西洋は一神教なので、神を信じるか信じないかという二択であり、善と悪との二択です。けれどもその善悪の判断って、僕たちの生活のなかにおいて誰がジャッジしてるんだろう。よく使われる「健常者」という言葉だって、何が「健」で、なにが「常」なんだろうということについて、もう一度考えたい。健常者とは呼ばれない人たちにとっては、その人にとっての常日頃のものが存在しているんです。そういう、善悪や、常についてのジャッジとはいったいなんなんだろうということを考えたかった。大天使ガブリエルはその象徴です。

車椅子という“現実”が舞台上にある

――稽古(リハーサル)が始まって、どうですか?

実際にダンサーたちが動いている様子を見ると、考えてきたものとまったく違いますね。今回出演者の中には、車椅子のダンサーと身長の低いダンサーがいるのですが、僕が「こういう動きをしてもらおうかな」とやってもらうと、受ける印象が想像していたものと違うんです。そんな印象のシーンになるなら変えなきゃな、とか、逆にこういう動きをしたらどうだろう、と、稽古場で悩んだり創ったりしていくことがすごく多いですね。

――特に車椅子の場合は、身体以外のものが舞台上にあるわけですから・・・。

物体としての車椅子が舞台上にあると、どうしても観ていて「現実」を感じてしまう。車椅子がそこにあることで、劇場の外の世界を想像させながら作品を創らなきゃいけないのがちょっと難しいです。

だから、どんな音楽にするかが決められないんですよ。音楽をかけるとその音楽世界が、車椅子の持つ現実味と相反しちゃうんです。なんで今その音楽がかかるのかをすごく意識しないといけないから、曲選びはこれまで創った作品の中で一番時間がかかっています。

――これまでの作品創りとは違いますか?

いつもの調子ではないですね、良い意味で。作品を創っていて、こんなに自分の脳が止まるのは久々です。僕はけっこう単純な性格なんですけど、目の前で踊るダンサーたちを観ていて「僕は今いったい何を見てるんだろう。この感情は何なんだろう」という状態に陥ることが多い。

今までの創作とはまったく違います。けれどそれはすごくポジティブなこと。良い作品になると思いますよ。

――上演は、もう一人の振付家トーマス・ヌーンとの2本立て公演です。トーマスの作品については意識されていますか?

まったく気にしていません。ただ、もう一本を振付けるトーマス・ヌーンさんの作品は映像で観て雰囲気は知っているので、できるだけ違うものを創った方がお客さんはおもしろいだろうなと思ってはいます。だから当初は思いきりフィジカル(肉体的)な作品で攻めていこうかとも考えたんですが、トーマスがフィジカルなものを得意としている気がしてやめたんです。結果的に、まったく違う作品になっていておもしろいです。

――平原さんはダンサーとしてもご活躍されてきました。今年は大植真太郎さんや森山未來さんと3人でツアーする『談ス』公演も注目が集まっています。けれども近年は踊るより振付けを行うことが多いようです。あえて踊ることより作品を創ることに比重を置かれているのですか?

そうですね、数年前ではダンサーとして誰かの舞台に出ることも多かったのですが、ここ2~3年は振付けやステージングがとても増えてきました。自分のカンパニー(OrganWorks)もメンバーが増えてきたし、自分の作品を創れる環境はありがたいです。もちろん踊ることも続けていきますよ。

今回の『カブリエル』のように、自分のカンパニー以外で振付けることで、僕もいろんな方々と出会えて刺激を受けるし、ダンサーさんたちには公演が終わって僕がいなくなった後も刺激を残せたら嬉しいです。

――今回、お客さんにとってはどんな刺激が生まれそうでしょう?

僕は今回の作品を通して、一つ大人になったなと感じています。いろいろな身体を持つ方々との創作は初めてで、だからこそ、多様性をもう一度信じたり、人と人同士のコミュニケーションをもう一度目直したりする尊い機会となっています。現代は、経済もガタガタだし、国の文化政策もガタガタだし、いびつな時代の流れの中にあります。そんな時だからこそ、多様性やコミュニケーションの必要性と改めて向き合うことが大切。ぜひ観ていただきたいです。

◆公演情報

INTEGRATED DANCE COMPANY 響-Kyo-第5回公演『ガブリエル』

3月3日(土)・3月4日(日) 吉祥寺シアター

【振付・構成・演出】平原慎太郎

※【振付・構成・演出】トーマス・ヌーンの『Only a sudden flurry of gestures』と二本立て