一流デザイナーを目指す朝倉光一と、左ききの天才アーティストエレン。2人とその周りの人々が、それぞれの夢を叶えるため、もがきながら自分の存在価値を見出していく『左ききのエレン』。仕事や恋、何かに本気で打ち込んだ人なら“必ず”誰か共感するキャラに出会える、かっぴーさん原作によるマンガです。

その舞台化第2弾、舞台『左ききのエレン -バンクシーのゲーム篇-』が2021年1月21日(木)から1月24日(日)まで東京・六行会ホールで上演されます。演出・プロデュースを務めるのは、ベニバラ兎団のIZAMANIAX(イザマニアックス)さん。1990年代後半、SHAZNA(シャズナ)のボーカルIZAM(イザム)として社会現象を巻き起こした彼は、舞台の総合演出家として「全体の美しさでは誰にも負けない」作品にすると自負して、演出に取り組んでいます。

舞台にまつわる様々な分野で活躍される方にスポットを当て、お話を聞くエンタステージ「舞台の仕掛人」。今回は、新型コロナウイルスの影響に見舞われながらも「希望を持ち稽古することが俳優・スタッフの心の栄養になる」と信念を持ち、ついに第2弾初日を迎える舞台『左ききのエレン -バンクシーのゲーム篇-』、演出・プロデュースを手掛けるIZAMさんにその想いを伺いました。

どうして、IZAMが舞台『左ききのエレン』を手掛けるようになったのか

――舞台『左ききのエレン -バンクシーのゲーム篇-』が、1月21日(木)から1月24日(日)まで東京・六行会ホールで上演となります。なぜ、IZAMさんが手掛けることになったのか、経緯を教えていただけますか。

元々、僕自身が『左ききのエレン』の漫画が大好きだったんです。単純にアートが好きで、主人公たちが夢を追いかけるところも共感できる。僕らもバンドをやっていて、一番最初に漠然と夢見た“有名になりたい”ところからもがき続けて、1つの細い光を掴んで世間に出ることができた。そんな、夢を追っている人たちに刺さる言葉がたくさんある。ちょうど一昨年前に始まったドラマも見て、舞台化できないかなぁと思ったんです。

――原作から舞台化まで簡単な道ではないと思いますが、話は順調に進みましたか?

『左ききのエレン』ぐらい大きな作品だと、関わる会社や大人たちもすごく多い。だから何年かかるかなと思っていたのですが、権利関係を扱っているナンバーナインの小林さんという方を紹介してもらえたんです。その方を通して原作者のかっぴーさんに話してもらったら、偶然なんですが、ミュージシャンの僕ではなく俳優の僕を好きでいて下さったんです。

エレンの単行本の合間に、各キャラクターの影響を受けた映画などが紹介されているのですが、岸あやのが影響を受けた映画が、僕が初めて映画で柳葉敏郎さんとW主演をさせて頂いた『チャイニーズ・ディナー』って書いてあったんです。その役者としての僕を知ってくださっていたので、3人でご飯を食べた時に、「やってください」と快く言ってくださり、実現することになりました。

――第1作目、『左ききのエレン -横浜のバスキア篇-』が昨年11月に行われて、早くも2作目の上演になりますね。

当初から3部作で考えていて、最初は第1弾が2020年4月の春、2021年の1月が第2弾、2021年の11月ごろにファイナルの予定を組んでいました。そうしたら、昨年4月にコロナウイルス問題が起きて、第1弾が11月末に延期になった。それから2ヶ月後の今、もう第二弾をやることになってしまいました。

僕がエレンを一番美しくできる。

――もともと原作のファンだったとのことですが、漫画自体にどんな印象をお持ちですか?

夢を持って生きている方は、たくさんいると思うんです。だけど、その夢に対しての温度差って、人それぞれ。夢はあるけど、「なれたらいいな」って言う人と、「何とかなってみたいな」「意地でもなりたい」「もう俺なるから」って言う人と、それぞれの段階で熱量や温度感が違う。

その中でも一番強い、「俺なるから」という気持ちを思っているのに、誰もが目指すものになれるわけじゃない。その現実を突きつけられる漫画な気がします。要するに、「天才と凡人の差」ですよね。

でも僕は、天才が確実に成功するとは思っていなくて、周りにプロデュースしてくれる人がいないと難しいと思うんです。今回で言えば、エレンをプロデュースする加藤さゆりの立場とか、遠巻きに光一のケツを叩く神谷雄介とか。そういう立場の人間がいないと成功しない。天才から凡人まで、夢を追う人生とは何か、そういったものが全部描かれている作品だと思います。

――『左ききのエレン』の演出ができると決まった時、どんなことを考えましたか?

僕は舞台を10年ぐらい作ってきて、プロデュースや演出としていろいろな作品に関わってきました。その経験を踏まえて『左ききのエレン』を舞台として作る時、優秀な演出家さんやプロデューサーさん、リスペクトする先輩方なら、どんなものを作るだろうと考えたんです。

でも僕は、彼らに“絶対負けない”と思っていることがひとつだけある。素晴らしい演出家さんがたくさんいるし、僕が叶わない部分も多いですけど、ただひとつだけ、「美しさ」を作る部分では、負けないと思っています。

舞台は、音楽もお芝居も照明も音響も含めた、総合芸術です。その中でパッケージにした時の美しさを作ることにかけては、僕は“誰にも負けない”と自負してるんですね。それは照明ひとつの作り方もそう。その要望に対して、一緒にやってくださっている照明さんが分かって答えてくれる。だから皆さん、うちの劇団を見てくださった方は、「すごい照明が綺麗だった」とか言ってくださいます。

――客席から見て、ひとつの作品を全体で見た「美しさ」を意識していると。

そうですね。あと、女性・男性問わずみんなキレイです(笑)。キレイであるのはすごく重要なことで、やっぱり舞台の上では、美しい人を見たいじゃないですか。

愛嬌があって可愛らしい子もいるし、いろいろなタイプの子がいていい。ただ、役者もミュージシャンも商品だから、いかにみんなが非日常的に感じられる商品を配置するか、常に考えています。それはもちろん、一般的な普通の商品がたくさんあってもいい。だけど、僕が作る世界観は、“非日常的な美しさ”なんです。

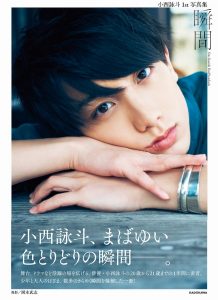

その美しさはクレオパトラみたいなものではなく、すごく可愛らしいイメージの女の子が、「この瞬間すごく美しいんだよね」とか、「この瞬間が秀逸にキレイ」とか、そう感じられるようにキャスティングしています。だから見た人がみんな、いやらしい意味ではなく、男性も女性も『自分の好きなタイプが見つかる』のを僕は、商品を取り扱う側としてかなり意識しています。