2021年12月4日(土)より東京・世田谷パブリックシアターで上演されている舞台『彼女を笑う人がいても』(出演:瀬戸康史、木下晴香ら8名)。本作は、脚本の瀬戸山美咲が「60年代、樺美智子(かんば・みちこ)を描きたい」と構想を伝え、演出の栗山民也が「自由に書いてください」と応じ生まれた作品。本記事では、公演の模様をレポートする。

この樺美智子さんという方をご存じだろうか。終戦から15年経った1960年に、日米安保条約に反対するデモ闘争で学生と警官隊が衝突する最前線で命を落とした学生だ。彼女はその死により、“安保闘争のヒロイン”として伝説的な存在とされていく。ちなみに、当時の首相・岸信介は、安倍晋三の祖父である。

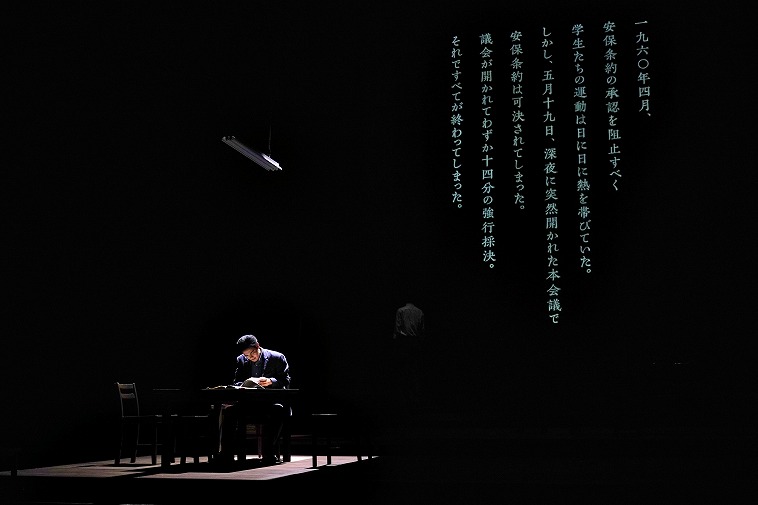

『彼女を笑う人がいても』では、彼女が亡くなった1960年と、東京オリンピック前の2021年という2つの時代が行き来する。冒頭、舞台の中央奥に一枚の写真が大きく映し出される。その日は雨が降っていた。国会議事堂と、その前に集まった人々の黒い傘で埋め尽くされた写真が、新聞に大きく掲載された。60年安保闘争の象徴的な写真だ。

そして時は2021年、新聞記者の伊知哉(瀬戸)は仕事に行き詰まりを感じていた。彼は入社してからずっと東日本大震災の取材を続けてきた。被災者(木下晴香、大鷹明良)らは伊知哉の訪問を喜び、何年もかけて良い関係を築いてきたことが分かる。しかし伊知哉は部署異動を言い渡され、取材もストップが決まってしまった。被災者の記事のかわりに、オリンピックの記事が増えていくという。

演じる瀬戸は、現場の人に寄り添う熱意を持った新聞記者を、実直に、言葉を丁寧に発していく。「言葉」というのは本作のキーワードのひとつだ。ニュースを伝える新聞記者にとっての武器である。また、稽古場では栗山から言葉を大切にするよう演出があったという。

もうひとつの時代である1960年。伊知哉の亡き祖父・吾郎(瀬戸/2役)は、安保闘争に関わる学生(木下晴香、阿岐之将一)らに取材する新聞記者。闘争の話題の中心になるのは“彼女”だが、吾郎は「一般学生に話を聞きたいんだ」と、一人ひとりが何を感じ、考えているのかを記事にしようとする。吾郎もまた、愚直ながら、熱意をもって現場の人に寄り添う新聞記者だ。

それぞれの時代で、血の繋がった2人の新聞記者は、市民の声を記事にしようと奔走する。しかし、とても大きな力により、伊知哉も吾郎も書きたいことを報道することが難しくなっていく。「報道する」とはどういうことか・・・権力と報道の間で翻弄される2人の記者を同じ俳優が演じることで、2人の思いが重なり、2つの時代が重なっていく。

これは、いつの時代でも直面していただろう“声”と権力の物語だ。2人の記者の視点を通し、市民やマイノリティなどの小さな声はかき消され、大きな力に奪われていく様子が描かれる。しかし疑問もわいてくる。「本当に権力は横暴なのか?」「権力の側がおかしいのか?」

特に、伊知哉と対立する新聞の責任者(大鷹明良)のふとした声や表情からは、伊知哉の正義感とは違う報道のあり方についての説得力がある。長いシーンではないが、それもまたひとつのやり方なんだろうと感じられる。正解はひとつだけではないのだろう・・・様々な人々が「自分はこれが正しいと思う」という道を選んでいく。では、何をどう選んで生きていけばいいのか。登場人物と同じく、観客へも「目をそらすな、自分で考えろ、自分で決めろ」と示されているようだ。

基本的には静かで緊迫した場面が続く。しかしそこに人間同士のあたたかさや、真実を求める熱意があるので、ずっと重苦しいわけではない。とくに舞台に出ずっぱりで物語の中心となる瀬戸が、淡々としながら集中を切らさず、劇場の空気をぐっと引きつけ続けている。たまにクスリと笑えるシーンが好ましい渡邊圭祐(伊知哉の後輩役)や、木下晴香(2役)の丁寧に発される凛とした台詞も、未来への広がりを感じさせる。開幕当初は少し固さもあったが、大鷹明良や吉見一豊らの幅の広い演技が作品を柔らかくほぐしていた。

2つの時代が交差するが、舞台奥のスクリーン(映像:上田大樹)と、段差のある舞台装置(美術:松井るみ)によってなめらかにシーンが移行していく。スタッフワークにより世界観が統一されており、照明(服部基)、音響(井上正弘)、衣裳(前田文子)、音楽(国広和毅)が静謐さを感じさせる。

けれども、舞台に描かれる外で行われている安保闘争の苛烈さもまた想像できる。栗山といくつもの舞台創作を重ねてきた鎌田直樹(ヘアメイク)、加藤高(舞台監督)や、世田谷パブリックシアター主催の舞台での経験も多い須藤黄英(演出助手)も心強い。

劇中に出てくる台詞で、世間でも言われる言葉として「マスコミは権⼒を監視する⽴場にあるべき」というメディアの基礎となる考え方がある。でも、マスコミが権力を監視しているとはどういう状況のことなのかを、具体的にどれほどの人がイメージできているだろう。監視というのは、たとえば、権力を批判したり、立ち向かったりすることだろうか?・・・伊知哉の迷いとともに、観客にも、マスコミは政治や社会とどういう関係であるべきなのかが問いかけられる。

作品冒頭は、黒い傘で埋め尽くされた写真から始まった。最後まで観終えてから本作のチラシビジュアル(宣伝美術:相澤千晶)を見返すと、黒い傘を持つ登場人物たちそれぞれの立場から「自分はこうして生きていく」と声が聞こえてくるようだ。

本公演パンフレットに掲載された江刺昭子さんの「政治的な死」という寄稿文もおすすめしたい。観劇後であれば、樺美智子さんという人物にあらためて触れるとともに、演劇や言葉が過去や現代に対してどう関わるものなのかへの問いかけにもなるだろう。演劇や言葉にもまた、マスコミ(大衆伝達)としての力が含まれているのだから。

『彼女を笑う人がいても』は、12月18日(土)まで東京・世田谷パブリックシアターにて上演後、福岡・愛知・兵庫を巡演する。上演は約1時間45分(休憩なし)を予定。

(取材・文/河野桃子、写真/細野晋司)

『彼女を笑う人がいても』公演情報

スタッフ・キャスト

【作】瀬戸山美咲

【演出】栗山民也

【出演】

瀬戸康史 木下晴香 渡邊圭祐 近藤公園

阿岐之将一 魏涼子/吉見一豊 大鷹明良

【東京公演】2021年12月4日(土)~12月18日(土) 世田谷パブリックシアター

【福岡公演】2021年12月22日(水) 福岡市民会館・大ホール

【愛知公演】2021年12月25日(土)~12月26日(日) 刈谷市総合文化センター 大ホール

【兵庫公演】2021年12月29日(水)~12月30日(木) 兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

【公式サイト】https://setagaya-pt.jp/performances/202112kanojyo.html